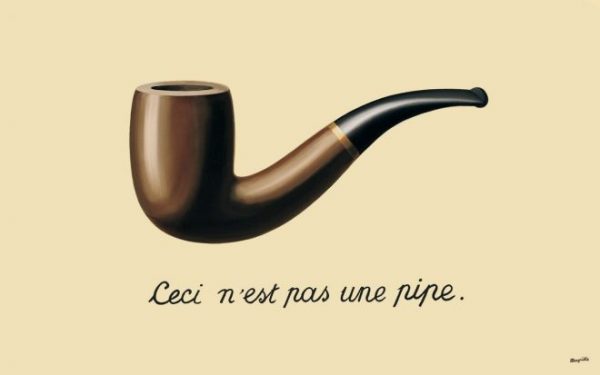

Source : Magritte, « La trahison des images », Museumtv.fr

Les leçons de Philosophie – Bac Philo – Partie I. Le Sujet – Chapitre 2. La Perception – Fiche n° 3. Perception et Sensation

Fiche n° 3. Perception et Sensation

Introduction

Chez l’être humain, la perception se distingue de la sensation en ce sens qu’elle comprend la dimension de la conscience réfléchie sous forme de mémoire, d’attention, de culture et d’expérience acquise. Alors que la sensation est immédiate (voir, toucher, entendre, sentir), la perception implique toute une série de médiations psychiques : regarder est plus que voir car cela implique de la volonté et de l’intérêt ; même différence entre toucher et palper ou caresser, entre entendre et écouter, entre sentir et renifler ou humer. Godin, Dictionnaire de philosophie pour les nuls.

Dans cette première étude d’une problématique liée à la notion de perception, nous allons nous intéresser aux différences – et aux similitudes – entre la perception et la sensation. Nous avions retenu, dans la fiche n° 2 consacré aux doctrines philosophiques, la définition donnée par Lalande de la perception extérieure : l’acte d’organiser ses sensations, de les interpréter et de les compléter, face à un objet perçu. La définition de Christian Godin reprend cette succession de la sensation “immédiate”, et de la perception qui se construit autour de la sensation.

Dans ces définitions, la perception vient donc chronologiquement après la ou les sensations engendrées par un objet. Cette chronologie est-elle toujours immuable ? Peut-elle s’inverser ou prendre une autre forme ?

“Je sens, donc, je perçois” : la sensation précède la perception

La sensation “pure”

Tentons, à la manière méthodique de Descartes, de décomposer ce que paraît être une perception jusqu’à son élément le plus simple, pour essayer d’obtenir une sensation “pure”. Nous utiliserons les éléments fournis par André Lalande dans sa définition du terme sensation.

Nous avons donc un sujet percevant. Qui dit sujet, dit une mémoire, des habitudes : c’est le sujet et son histoire personnelle. C’est aussi un être doué de raison, d’entendement : ce sont ces capacités et aussi sa manière de comprendre le monde qui l’entoure.C’est enfin un être capable d’abstraction : d’imaginer, de ressentir des affects. Si nous retirons tous ces éléments, que reste-t-il ?

(…) l’état brut et immédiat conditionné par une excitation physiologique susceptible de produire une modification consciente. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie.

Nous sommes arrivés à la physiologie, c’est-à-dire le fonctionnement d’un organisme vivant. L’organisme vivant du sujet percevant réagit à un stimulus physique : sa mise en présence d’un objet. Si nous omettons de préciser quelle est la nature de cette réaction, nous ne pouvons alors différencier un être humain d’une plante comme la sensitive, appelée aussi mimosa pudique, qui a la propriété de refermer ses feuilles lorsqu’elle est touchée. Ouvrons une parenthèse aristotélicienne en mentionnant que cette plante possède deux sur trois des âmes décrites par Aristote : l’âme végétative – ou nutritive -, et l’âme sensitive. C’est une plante qui se nourrit, croît et se reproduit ; et c’est une plante qui est douée sinon de sensation au moins de sensibilité. Il ne lui manque que l’âme intellective ou pensante : c’est là que revient le sujet percevant humain. Fermeture de la parenthèse.

L’immédiat de la sensation

La sensation – réaction physiologique à un stimulus – va parvenir à la conscience (si le stimulus est assez puissant pour le faire). Le sujet va percevoir la sensation : la sensation précède donc la perception, même si elle en est partie intégrante, et même si le temps de réaction est infinitésimal, comme dirait Leibniz. Pour décrire la sensation pure, Lalande donne l’exemple suivant :

Cette limite [d’approche de la sensation pure] ne pouvant être atteinte par l’observation ou par l’analyse psychologiques, on appelle pratiquement sensation l’état de conscience observable qui s’en rapproche le plus : par exemple, une détonation entendue comme un bruit, sans se représenter ni sa direction, ni sa distance, ni sa cause, mais avec le caractère affectif et moteur qui lui est inhérent. Lalande, Op. cit.

Boum ! Je sursaute et prends instantanément conscience du bruit qui vient de se produire. Ensuite, ma perception va s’organiser et interpréter cette sensation immédiate. Examinons justement cette notion d’immédiateté de la sensation telle que nous venons de la décrire.

Christian Godin nous dit que la “sensation est immédiate” : elle n’a besoin de personne en Harley-Sensation. Le terme immédiat vient du latin immediatus, de in, négation, et de medius, qui est au milieu (Morfaux). Voici sa définition :

Ce qui est connu, posé sans intermédiaire ; se dit (…) d’une contiguïté spatiale, d’une continuité temporelle. Morfaux, Op. cit.

Nous avons déjà vu le caractère d’immédiateté dans la définition de la perception donnée par Lalande (voir fiche n° 2) : l’individu organise “immédiatement ses sensations présentes”. Ce qui implique encore ici que la sensation est d’abord présente, puis elle est organisée immédiatement. Il pourrait donc y avoir une quasi continuité temporelle entre la “sensation immédiate” et “l’organisation immédiate” de la sensation. Il va bientôt nous falloir faire appel à la photo-finish pour départager les arrivants !

“Je puis percevoir, donc je sens” : la perception précède la sensation

Don d’organes

Si nous éprouvons une sensation, c’est parce nous avons la faculté d’éprouver des sensations, autrement dit, nous disposons d’organes des sens, qui, une fois stimulés transmettent l’information d’une sensation, liée à leur “excitation physiologique”. Cette information est immédiatement organisée dans l’acte de percevoir. Ce qui signifie que nous avons aussi un dispositif d’organisation des informations, qui a la capacité immédiate d’ordonner les sensations éprouvées. Les deux dispositifs – organes des sens, “organe” d’organisation – doivent exister préalablement à la sensation, sinon rien ne se produirait. Mettez face à face une montagne dite percevante et une autre montagne dite perçue : rien ne se passe, “il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas”. Il n’y a ici aucun des prérequis de la sensation/perception : pas d’organes des sens, pas d’organe ordonnateur. Il faut donc que quelque chose existe avant la sensation pour qu’elle-même puisse exister : quelque chose précède la sensation, il y a un a priori de la sensation.

L’espace et le temps, a priori de la sensation

Pour envisager la possibilité que la perception puisse précéder la sensation, il nous faut distinguer deux éléments : le donné extérieur (l’objet perçu) et le “donné intuitionné” (Folscheid) qui va cadrer l’expérience sensible, en la plaçant dans l’espace et dans le temps.

Pour Kant, (…) il n’existe que deux facultés de la connaissance : la sensibilité et l’entendement. La sensibilité nous met en contact avec les choses de l’expérience : je vois cette boutique, j’entends ce bruit d’avion. Mais elle n’opère que si elle est structurée par ces cadres qui eux-mêmes ne sont pas dérivés de l’expérience. Ces cadres a priori sont au nombre de deux : l’espace et le temps. Godin, La Philosophie pour les nuls.

L’espace et le temps sont des intuitions a priori, qui nous sont nécessaires pour éprouver une expérience sensible. Ces intuitions sont universelles : nous en disposons tous. Sans ces intuitions préalables, nous ne pourrions avoir aucune expérience sensible, aucune sensation. Il y a donc bien quelque chose qui précède la sensation, et qui relève de la perception : je perçois l’étendue de ce que je vois, et je perçois également le temps qui passe, puis j’éprouve la sensation dans ces cadres donnés a priori. Je ne peux prendre un selfie avec mon smartphone que parce que je suis capable intuitivement de trouver mon visage dans l’espace ; je ne peux faire une vidéo, qui va être visionnée des millions de fois, que parce que j’ai l’intuition du temps nécessaire pour la durée de ma vidéo (quant aux millions de vues, la philosophie ne peut les garantir absolument).

La perception est plus que la somme des sensations

La sensation précède donc la perception, qui elle-même précède la sensation. Tentons d’y voir plus clair, dans la distinction entre sensation et perception, à l’aide des neurosciences. Nous nous référerons ici à un texte d’Israel Rosenfield, La Conscience : une biologie du moi, issu de l’ouvrage La Sensation, de la collection Corpus (voir bibliographie).

Avec le temps

Nous avons évoqué dans la fiche n° 2 la question de Molyneux, savant irlandais, posé à Locke, philosophe empiriste : un homme aveugle de naissance a appris à reconnaître un cube et une sphère par le toucher. Il recouvre la vue : saura-t-il distinguer le cube et la sphère par la seule vision, sans les avoir touché avant ? Précision : nous sommes au XVIIIe siècle, et ni l’imagerie médicale, ni les neurosciences ne peuvent venir en ressources. Molyneux pense que l’aveugle ne disposera pas de l’expérience acquise de la vision et qu’il ne pourra pas identifier le cube et la sphère, juste par la vue.

Mais la portée de la question posée par Molyneux va bien au-delà de ce cas précis. Au coeur de son interrogation se pose le problème de la nature de l’expérience, de la mémoire et de la conscience. Et lorsqu’il affirme que l’aveugle, subitement capable de voir, ne peut reconnaître un cube d’une sphère en n’utilisant que ses yeux, cela implique que ce que nous voyons et ce que nous savons est façonné au travers de notre expérience accumulée. Du même coup, ce que nous appelons conscience (même avec ce sens limité d’avoir la représentation mentale d’une scène), ce n’est pas cette expérience, ni le présent immédiat, directement perçu. Et pourtant la conscience a besoin de ces deux éléments. Rosenfield, La Conscience : une biologie du moi.

Nous avions vu que, selon les approches, la sensation pouvait précéder la perception ou que la perception pouvait précéder la sensation. Ici, sensations et perceptions ayant constitué des expériences antérieures, qui se sont cumulées pour constituer un savoir expérientiel, précèdent la sensation et la perception présentes, actuelles, immédiates. La perception, l’acte de percevoir, est plus que la somme des sensations perçues, actuelles et passées : elle se fonde sur l’organisation immédiate des sensations, mais aussi sur l’organisation constituée par les précédentes expériences sensibles. Nous avions avec Kant l’intuition a priori du temps, nous devenons ici des êtres temporels, inscrits dans le temps par leurs expériences. Rappelons que la définition de la perception donnée par Lalande, que nous avons utilisé dans la fiche n° 2, inclut la notion du temps sous la forme de la mémoire :

Acte par lequel un individu, organisant immédiatement ses sensations présentes, les interprétant et les complétant par des images et des souvenirs, (…) s’oppose un objet qu’il juge spontanément distinct de lui, réel et actuellement connu par lui. Lalande, Op. cit.

Nous avons mis en gras les éléments relatifs à la notion de temps : le temps présent (immédiat, actuel) et le temps passé “accumulé” (les souvenirs dans la mémoire). Nous voyons bien qu’il y a combinaison, dans l’acte de percevoir, entre la sensation du moment “ici et maintenant”, et la mémoire sensible (et interprétative) du sujet percevant : ce que je perçois, c’est aussi ce que j’ai perçu.

Molyneux résolu ?

Le temps – encore lui – passe après la question posée par Molyneux. Un enfant de treize ans, atteint de cataracte congénitale (le cristallin de son oeil, qui est comme une lentille permettant de percevoir le monde par la vue, est opacifié au point qu’il ne peut rien voir, depuis sa naissance). Le chirurgien anglais William Cheselden l’opère avec succès : l’enfant voit pour la première fois. La question de Molyneux va-t-elle enfin trouver sa réponse ?

Devant les objets en trois dimensions, l’enfant réagit avec des difficultés d’orientation spatiales : absence de notions des distances, des proportions, des formes.

Un petit objet placé près de lui, lui semblait aussi grand qu’un immeuble éloigné ; sa chambre lui paraissait aussi spacieuse que sa maison, même s’il savait bien que ce n’était pas possible. Cent fois par jour, regardant ses animaux familiers, il s’efforçait de savoir lequel était un chat et lequel un chien, jusqu’à ce qu’il finisse par caresser l’un d’eux en murmurant : “La prochaine fois, je saurai ton nom.” Rosenfield, Op. cit.

Devant les objets représentés en deux dimensions (images, dessins), il voyait les objets eux-mêmes et pas des représentations. Il pensait qu’il avait face à lui un objet en trois dimensions lorsqu’il usait de sa vue ; mais lorsqu’il touchait l’image, il s’étonnait que chacune de ses parties (couleurs, ombres, courbes, surfaces) soient toutes aussi plates les unes que les autres.

Le jeune patient de Cheselden ne voyait pas dans ces dessins des représentations d’objets, mais les objets eux-mêmes. Il n’avait jamais eu l’expérience de leur représentation en deux dimensions, et ces images plates le troublaient. En effet, il faut, pour reconnaître, que l’individu ait procédé à une exploration physique de son environnement. Reconnaître, ou se rappeler, c’est reconstruire une image ou une action, comme le peintre qui crée une image en mettant en oeuvre toutes une séries de procédures corporelles. Rosenfield, Op. cit.

Notre perception actuelle dépend donc des sensations et perceptions passées, comme nous l’avons vu précédemment, mais aussi des organes des sens qui sont à notre disposition et des apprentissages que nous avons acquis avec ces sens. La perception est donc à l’évidence bien plus que la somme des sensations.

En bref/L’essentiel

La sensation sous la forme qui serait la plus pure s’apparente à une réaction physiologique à un stimulus. La sensation est alors immédiate, et précède la perception qui va organiser également immédiatement cette sensation et y ajouter son interprétation.

La faculté d’éprouver des sensations implique par ailleurs que nous disposions à la fois d’organes des sens, et de la capacité préalable de pouvoir organiser ces sensations en perceptions. Pour Kant, nous avons deux intuitions a priori, nécessaires et universelles : l’espace et le temps. Elles nous donnent la possibilités de “cadrer” les sensations pour pouvoir ainsi “organiser” les connaissances qui viennent de notre sensibilité.

La perception actuelle, que nous avons dans le présent, dépend enfin des sensations et perceptions antérieures et des sens qui sont à notre disposition, pour pouvoir se construire en une perception complète.

Thème et notions connexes

| Thème | Notions connexes | Fiches “La Perception” |

| Le Sujet | La Conscience | 1. La Perception – De quoi parlons-nous ?

2. Des Perceptions et des hommes 3. Perception et sensation |

Voir aussi

Les différents articles du site.

Les Fiches de lecture.

Le Carnet de Vocabulaire Philosophique.

Les Citations.

La Grande Bibliothèque Virtuelle de la Philosophie.

Dsirmtcom, février 2019.

3 commentaires sur “Bac Philo – I.2. La Perception – Fiche n° 3. Perception et Sensation”