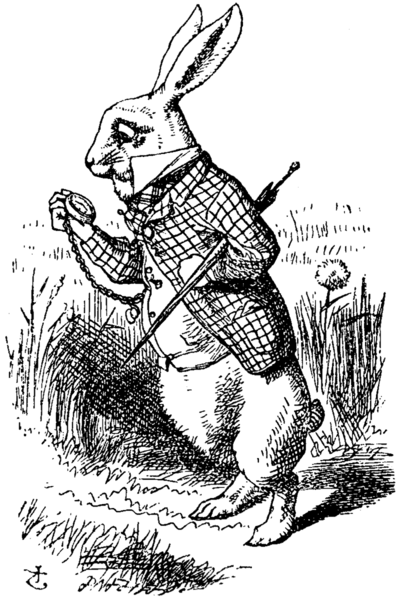

Source : Wikimedia Commons

Pascal, Le Divertissement

Blaise Pascal, Pensées

- Divertissement.

Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s’exposent, dans la cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, j’ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place, ou n’achèterait une charge à l’armée si cher que parce qu’on trouverait insupportable de ne bouger de la ville, et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir.

Mais quand j’ai pensé de plus près, et qu’après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j’ai voulu en découvrir les raisons, j’ai trouvé qu’il y en a une bien effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près.

Quelque condition qu’on se figure où l’on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde, et cependant qu’on s’en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher. S’il est sans divertissement, et qu’on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu’il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point ; il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables, de sorte que s’il est sans ce qu’on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et se divertit.

De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n’est pas qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on s’imagine que la vraie béatitude soit d’avoir l’argent qu’on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre qu’on court ; on n’en voudrait pas, s’il était offert. Ce n’est pas cet usage mol et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition, qu’on recherche ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c’est le tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit. Raison pourquoi on aime mieux la chasse que la prise.

De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible, de là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Et c’est enfin le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ce qu’on essaie sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs.

Le roi est environné de gens qui ne pensent qu’à divertir le roi, et l’empêcher de penser à lui. Car il est malheureux, tout roi qu’il est, s’il y pense.

Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. Et ceux qui font sur cela les philosophes, et qui croient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour à courir après un lièvre qu’ils ne voudraient pas avoir acheté, ne connaissent guère notre nature. Ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères, mais la chasse qui nous en détourne nous en garantit.

Pascal, Pensées, 139 (numérotation Brunschvicg).

Introduction

Pour Pascal, ce qui fait la dignité de l’homme, c’est sa faculté de penser. C’est aussi son “métier” (Pensées’, 146), qu’il doit donc exercer au mieux pour pouvoir prétendre à cette dignité. Pourtant, à observer l’agitation humaine, il semble que l’homme passe plus de temps à vouloir se divertir qu’à exercer pleinement cette faculté. Penser serait-il donc si dangereux pour lui ? Quel est donc ce tourment, engendré par la pensée, dont il veut se détourner en passant son temps au jeu ou à guerroyer ? Le statut occupé dans une société monarchique, comme au XVIIe siècle de Pascal, peut-il être source de protection contre ce tourment ? Enfin, que recherche donc l’homme dans cette vie de plaisirs affichés ?

“Vienne la nuit sonne l’heure. Les jours s’en vont je demeure”

Comme pour certaines pensées, Pascal initie sa réflexion en l’intitulant “Divertissement”. Ce titre correspondrait à la classification de ses notes, qu’il avait entreprise en 1658 – il a alors 38 ans et il ne lui reste que quatre années à vivre. Il répartit ainsi des dossiers, constitués de liasses de ses notes, sous vingt-sept rubriques, dont celle du “Divertissement”. Ce terme vient du latin divertere, qui signifie “se détourner de”. L’intitulé donne donc le thème général de la réflexion que va exposer Pascal dans la pensée n° 139. Rappelons que son projet était de réaliser une apologie du christianisme, mais les Pensées ne se limitent pas à ce sujet et sont aussi une description de la condition humaine, comme dans l’extrait que nous étudions ici.

Pascal observe que l’existence des hommes se passe à s’agiter dans de multiples circonstances, qui les amènent essentiellement à s’exposer à des situations plus source de danger que d’un quelconque bonheur. Le verbe “agiter” vient du latin agitare, se détourner de. La forme latine est un fréquentatif d’agere qui signifie faire. Nous sommes donc dans l’action de se détourner de quelque chose, et qui plus est, une action répétée : le fréquentatif en latin correspond à la répétition fréquente d’une action. Les hommes s’agitent sans cesse, en tout temps, en toutes circonstances : à la cour, à la guerre. Cette agitation engendre des conséquences négatives, voire périlleuses : peines, querelles, passions. En observant cette agitation, Pascal affirme que cet état négatif, ce “malheur”, n’a qu’une seule origine : les hommes ne savent pas “demeurer en repos dans une chambre”. Il y a ici deux notions à approfondir : l’état du repos, et le lieu du repos.

Commençons par la notion de lieu, soit, en reprenant les termes de Pascal : “demeurer” ; “dans une chambre”. Le verbe “demeurer” vient du latin demorari, qui signifie rester, séjourner, habiter, s’attarder. Sur ce dernier sens, notons ici que le terme “demeuré”, au sens d’attardé mental, est apparu au début du XXe siècle : le “demeuré”, c’est celui dont l’intelligence ne s’est pas développé. Par ailleurs, le verbe “s’attarder”, est lié au temps qui passe : ce peut être du retard – comme le retard mental -, mais aussi du temps pris pour se consacrer à faire une chose plutôt qu’une autre. Cette chose préférée à d’autres, c’est le repos, que nous allons examiner plus loin. Terminons avec la précision du lieu où l’on demeure : la chambre. Le lieu est de l’ordre du privé, de l’intime : c’est classiquement la pièce où l’on dort, et donc où l’on se repose. Le temps passé dans la chambre est donc un temps où l’on s’attarde, où l’on séjourne pour prendre du repos, où l’on se pose. Dehors – hors de la chambre -, les hommes s’agitent sans cesse ; dedans la chambre, on se repose, on se pose, verbe qui vient du latin pausare, s’arrêter, cesser, et qui a la même racine que la pause. Le temps de l’action, au sens de mouvement, laisse la place à celui du repos.

Pascal exprime ce qui semble être une condition pour pouvoir accéder à cette “pause” salutaire : il faut avoir “assez de bien pour vivre”. Le bonheur – ou du moins son accès – serait-il réservé à ceux qui sont riches ? La suite de la phrase nous indique plutôt qu’il s’agit de l’exemple de celui qui a un niveau de vie lui permettant des dépenses pouvant être importantes : une “charge à l’armée”, les “jeux”. Celui qui possède un tel niveau de vie est en capacité de pouvoir choisir entre “demeurer chez soi avec plaisir” ou bien trouver cela “insupportable”, et sortir alors de chez lui pour partir naviguer, assiéger une ville, rechercher “conversations” et “divertissements”. Pour un tel homme, rester chez lui au repos est tout sauf un plaisir : il ne peut pas supporter ce temps de repos, à l’écart du monde. Il ne peut pas endurer d’arrêter d’agir : tout plutôt que de se retrouver ainsi sans rien faire. Quelle chose effrayante se cache-t-elle donc dans ce temps d’inaction qu’est le repos, et qui pousse ainsi l’homme à s’étourdir de divertissements ?

La condition humaine

La cause des malheurs des hommes vient d’être exposée : ils ne savent pas “demeurer en repos dans une chambre”. Pascal veut alors comprendre pourquoi “demeurer chez soi avec plaisir” est une chose aussi insupportable. La raison fondamentale, “effective”, tient à la condition humaine.

Qu’on s’imagine un nombre d’hommes dans les chaînes et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celles de leurs semblables, et, se regardant les uns et les autres avec douleur et sans espérance, attendent leur tour. C’est l’image de la condition des hommes. Pascal, Pensées, 199.

Notre condition est celle d’un être voué à la finitude : il est dans notre nature d’être mortel. Nous pouvons le constater chaque fois que nous sommes confrontés à la mort des autres, qui nous rappelle alors notre inéluctable fin. Il n’y a pas d’autre échappatoire à cette condition que de mourir pour la faire cesser. Et c’est un autre caractère de notre nature qui nous empêche d’ignorer cette “condition faible et mortelle”, et de ne jamais pouvoir trouver de consolation à ce malheur : nous sommes doués de la faculté de penser.

L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. Ibid., 347.

La cause des malheurs des hommes vient donc de ne pas supporter de penser à la condition humaine, ce qui arrive inévitablement si l’on demeure en repos. L’absence d’action, de mouvement, laisse toute la place à la pensée, qui alors s’oriente vers la finitude de la nature humaine, vers la mort certaine sans autre espoir de sortie de notre condition, nous laissant inconsolable.

“Celui de qui la tête au Ciel était voisine”

Au-dessus de l’homme “qui a assez de bien pour vivre”, que nous avons croisé précédemment, se trouve celui qui a le rang le plus élevé dans une société monarchique : le roi. Si nous considérons le critère du patrimoine, des “biens qui peuvent nous appartenir”, c’est le plus beau et le plus plaisant des “postes” qui soit au monde. Il semble inimaginable de pouvoir trouver une situation plus propice au bonheur. Pourtant, si l’on ôte au roi tout divertissement, et qu’en l’absence de ces satisfactions, il soit amené comme tout être humain à devoir penser dans ce repos de l’action, il perdra alors toute “félicité”. Le voilà alors envahi de pensées sombres, tel les hommes enchaînés décrits plus haut assistant à la mort “avec douleur et sans espérance”. Il imaginera le soulèvement du peuple, la maladie, la mort, parce qu’il ne pourra pas échapper à ces pensées, alors qu’il est privé des divertissements qui l’en détournaient il y a peu de temps encore. Et sa condition royale ajoutera au malheur de la “simple” condition humaine” : si l’homme, le “moindre de ses sujets”, n’est qu’un roseau pensant, lui que l’on croyait chêne n’en était pas plus fragile, comme le souligne la fable :

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien qu’il déracine

Celui de qui la tête au Ciel était voisine

Et dont les pieds touchaient à l’Empire des Morts.

La Fontaine, Le Chêne et le Roseau.

Emporté par le tourbillon de ses pensées, tout roi qu’il est, il se retrouve comme tout homme, dépourvu de tout devant la fatalité implacable de la condition humaine, qui n’a que faire ni du rang, ni de la noblesse, ni de la richesse. Cette condition humaine aveugle à toute autre est parfaitement résumée ici par Montaigne :

Si avons nous beau monter sur des eschasses, car sur des eschasses encores faut-il marcher de nos jambes. Et au plus eslevé throne du monde, si ne sommes assis, que sus nostre cul. Montaigne, Essais.

Après le constat de l’agitation des hommes, de quelque origine qu’il soient, pour tenter d’échapper à la pensée de leur sort funeste, il faut maintenant tenter de comprendre le mécanisme qui préside à l’attrait que peut avoir pour eux le divertissement. Que cherchent donc les hommes dans leur course effrénée pour se divertir ?

“La chasse plutôt que la prise”

Pascal énumère les différentes formes que peut prendre le divertissement : “le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois”. Si nous chaussons les lunettes d’Épicure pour tenter de catégoriser ces formes, nous voyons que nous nous trouvons devant ce qui relève du désir (voir la notion de Désir, et la fiche de lecture sur la Lettre à Ménécée d’Épicure). Aucun de ces désirs ne fait partie des désirs naturels et nécessaires, comme boire et manger “avec modération” ou philosopher. La “conversation des femmes” s’apparente sans doute à la sexualité ou à l’esthétique, qui font partie des désirs naturels mais non nécessaires. Quant au jeu, à la guerre, à la chasse ou aux “grands emplois”, nous sommes là devant la recherche de la richesse, du pouvoir et des honneurs, qui sont tous objets de désirs vains. Le mécanisme classique du désir est de chercher à posséder quelque chose dont on est dépourvu.

Le mot “désir” est issu du latin desiderare. De même que considerare, il dérive de sidus qui signifie “astre”. Ces deux verbes appartiennent à la langue des présages fondés sur l’observation du ciel étoilé. Considerare, c’est contempler un astre ; desiderare, c’est cesser de le contempler et donc regretter son absence. Le désir, au sens étymologique, c’est le regret d’un astre disparu, la nostalgie d’une étoile. Il est une forme de manque. P. Rosenberg, La Philosophie – Retenir l’essentiel.

En recherchant “le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois”, les hommes chercheraient à combler un manque. Mais ce manque serait-il réellement comblé par la satisfaction pure et simple de la réalisations de leurs désirs pour la plupart vains ? Nous avons vu que le divertissement visait à compenser le malheur qu’était la faiblesse de la condition humaine. Les “obscurs” objets du désir des hommes sont-ils alors ce qui pourra vraiment effectuer une telle compensation, par le bonheur supposé de leur possession ? Voici une première contradiction apportée par Spinoza (voir la fiche de lecture sur l’Éthique – Livre III – De l’origine et de la nature des sentiments) :

Nous ne désirons aucune chose parce que nous la trouvons bonne (…), mais, au contraire, nous jugeons qu’une chose est bonne parce que nous la désirons. Spinoza, Éthique.

Les objets désirés ne sont donc pas “bons” en soi, que nous les envisagions selon la classification des désirs d’Épicure ou selon l’analyse de Spinoza. Les hommes vont juger bons “le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois” parce qu’ils les désirent pour se soustraire à la pensée solitaire. Ces objets de désirs ne vont pas compenser un manque direct, mais le manque indirect de la “félicité” de ne pas penser à soi. Pascal va confirmer cela : la finalité poursuivie par la pratique du jeu ou de la chasse n’est pas l’argent ni “le lièvre qu’on court”. La preuve en est que si on nous les donnait, nous n’en voudrions pas. L’attrait ne réside pas dans ce qui est poursuivi : la simple augmentation de nos richesses sans efforts, comme le ferait un livret d’épargne, ou la mise à disposition gracieuse de nourriture – ici d’un gibier – n’ont aucun intérêt – hors celui financier de l’épargne bien entendu. Cet “usage mol et paisible” ne ferait que nous replonger dans la possibilité de penser, de ressasser “notre malheureuse condition”, faute d’action pour nous détourner de ces pensées. Par contre, les frissons du jeu, l’excitation de la “conversation des femmes”, les périls encourus à coup de témérité à la guerre ou les préoccupations et les tourments liés à notre travail et à notre ambition, tout cela concourra à nous faire oublier les soucis et les malheurs liés à notre condition. Paradoxalement, ce n’est pas la possession de l’objet affiché comme désiré – la prise envisagée – qui nous comblera, mais sa poursuite par le désir, ou comme l’écrit Pascal : la “chasse”. La satisfaction résidera dans le fait de désirer et non dans celui d’obtenir, qui mettrait fin au divertissement et nous entraînerait vers les noires pensées de finitude.

“Vivons heureux en attendant la mort”

Pour faire taire ces noires pensées, il nous faut donc du “bruit”, et pour compenser l’inaction qui ouvre à la sombre rumination, il nous faut du “remuement”, autrement dit de l’agitation. Ainsi, la prison, enfermement en repos forcé dans une “chambre” demeurant close, est un horrible “supplice”. Le “plaisir de la solitude” passe pour une absurdité, une sorte de masochisme de l’esprit qui prendrait ainsi plaisir à penser à sa souffrance de mortel. Quant au roi, sa place est assurément la plus envieuse : tous s’escriment par tous les moyens à le divertir pour qu’il baigne en permanence dans la plus grande “félicité”. Il faut entourer le roi, le détourner sans cesse de l’abîme où l’entraînerait toute pensée sur lui-même. La primauté reste toujours à la condition humaine, et la condition de roi n’épargne en rien l’être humain qui en porte le titre. Il ne règne que sur ses sujets et non sur sa propre fin. A l’issue de son existence, le chêne meurt, tout comme d’ailleurs le roseau, même si cela a lieu dans un temps plus lointain. Les hommes ont donc fait preuve d’une immense et permanente créativité pour tenter de vivre “heureux en attendant la mort” comme l’écrivait Pierre Desproges.

– Mais si ce n’est pas un cancer, comment s’appelle cette maladie ?

– C’est la vie.

– La vie ? Vous voulez dire que je suis…

– Vivant, oui, hélas.

– Mais où est-ce que j’ai pu attraper une pareille saloperie ?

Pierre Desproges, Vivons heureux en attendant la mort.

A la fin de l’extrait que nous avons étudié, Pascal s’applique à lui-même une de ses pensées concernant la philosophie :

Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher. Ibid., 4.

Face à l’agitation des hommes, les considérations de “ceux qui font sur cela les philosophes” en jugeant du peu de raison de celui qui ne cesse de désirer ce qu’il ne voudrait au grand jamais obtenir sans efforts, ne montrent que leur méconnaissance de la réelle condition humaine, “faible et mortelle”. Ce sont bien justement ces efforts désespérés pour échapper à la conscience d’une condition finie qui sont le véritable objet du désir des hommes. La finalité essentielle de cette poursuite interminable est une sorte “d’assurance-vie” : être assuré – ou rassuré – de vivre en s’agitant, pour fuir les affres du trépas qui plongera inévitablement l’homme dans le néant, ainsi que le cortège de misères et de souffrances qui le précède, pour autant que nous prenions le temps d’y penser, ne serait-ce qu’un instant. Pour paraphraser Kant qui affirme que l’on ne peut pas apprendre la philosophie, mais tout au plus apprendre à philosopher (voir la note philosophique sur ce thème), nous ne pouvons pas apprendre la vie, mais tout au plus apprendre à vivre, ou comme le dirait Montaigne en citant Cicéron, philosopher pour “apprendre à mourir”.

Conclusion

L’homme ne sait pas “demeurer en repos dans une chambre”. C’est là son plus grand malheur selon Pascal. L’homme est fait pour penser, mais encore faut-il “penser comme il faut” (Pensées, 146). Dans l’inaction, il va prendre conscience de sa condition “faible et mortelle” : voilà le pire des tourments dont il faut absolument se détourner. Que l’on soit roi ou bien simple sujet, la condition humaine reste identique, et la fin de l’homme est toujours la même :

Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste : on jette enfin de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. Ibid., 210.

Hâtons-nous donc d’oublier cette condition afin de nous épargner du malheur d’y penser lorsque nous sommes seuls avec nous-mêmes. Recherchons la compagnie des femmes, le péril de la guerre, ou l’excitation du jeu ou de la chasse. Peu importe ce que nous y gagnerions, tant que cela nous distrait des tourments de la pensée. Il reste malgré tout une autre voie, une porte ouverte par Pascal : nous pouvons avoir du plaisir à “demeurer chez soi”, autrement dit, à prendre le temps de penser véritablement “comme il faut”. Se divertir, c’est, étymologiquement (du latin divertere), se détourner de la pensée, ici celle sur la condition humaine. Retourner à la pensée véritable, c’est se convertir, du latin convertere, “se tourner vers” autre chose que notre propre condition terrestre. Plutôt que de se divertir en privilégiant le “moi haïssable” (voir la note philosophique Pascal, Pensées – Qu’est-ce que le moi ?), il faut se tourner vers Dieu. Voilà ce que Pascal affirme, pour nous rendre ainsi heureux enfin de penser.

Voir aussi

Le Bac Philo.

Les différents articles du site.

Les Fiches de lecture.

Le Carnet de Vocabulaire Philosophique.

Les Citations.

La Grande Bibliothèque Virtuelle de la Philosophie.

Dsirmtcom, juin 2019.